香港九龙寨城老照片:曾是香港最邪恶肮脏之地,警察根本不敢进入。

开头先说清楚点儿,图里的这一大片黑压压的房子就是九龙寨城,一团挤到喘不过气的混凝土蜂巢,从空中看密成一整块,仿佛城市里长出来的硬壳肿瘤,老照片一翻出来,味儿都仿佛冲鼻子上来,小时候听大人说那地方连太阳都不太肯进去,现在回看这些影像,才知道不是夸张,是实打实的生活切面。

这个密密麻麻的铁杆子叫电视天线,插满了天台,像一片生锈的树林,线缆缠成一团,孩子们就从这些杆子缝里钻来钻去玩打仗,我姨妈说风大的时候,天线会叮当乱响,衣服还在旁边晃,洗得干干净净,晾在垃圾成堆的屋顶边上,一阵味儿就又回来了。

这个密密麻麻的铁杆子叫电视天线,插满了天台,像一片生锈的树林,线缆缠成一团,孩子们就从这些杆子缝里钻来钻去玩打仗,我姨妈说风大的时候,天线会叮当乱响,衣服还在旁边晃,洗得干干净净,晾在垃圾成堆的屋顶边上,一阵味儿就又回来了。

这个场景大家都记得,飞机降落啰,机腹擦着屋顶过去,震得水桶滚两圈,老伯躺在躺椅上也不抬头,噪音成了生活的背景音,以前觉得是热闹,现在住过隔音窗的房子再看,只觉心里发紧。

图中这地方叫私宰房,挂着猪肉、鸡鸭,地上水迹混着血水,老板一手烟一手肉,奶奶看见这种照片会嘟囔一句,小心别吃到烟头,听着像笑话,可在寨城真不是稀奇事。

这个铁锅就是丸子锅,火一旺,油面起泡,箩筐一个接一个地往里倒,墙面全是油渍和水汽凝成的霉斑,手上的动作飞快,脚底下却总是打滑,妈妈说那时买丸子,味儿香是香,回家得把外层冲一遍才敢给我们吃。

这个水龙头接着井水,墙上还写着不适宜饮用,偏偏大家都来这儿洗头洗衣,冬天水冷到骨头里,我舅舅爱逞强,把头一低,水泼下去,抖完说一句,醒神,可,第二天就感冒了。

这个水龙头接着井水,墙上还写着不适宜饮用,偏偏大家都来这儿洗头洗衣,冬天水冷到骨头里,我舅舅爱逞强,把头一低,水泼下去,抖完说一句,醒神,可,第二天就感冒了。

这间不足五平的小屋,床、灶、称挤成一团,白天是案板,晚上是床铺,回想起来最怕的是中庭那一坑垃圾,什么都往里扔,夏天一热,整幢楼都熏起来,老人说,下雨天更绝,水一翻,臭气顺着楼梯往上冒。

这间不足五平的小屋,床、灶、称挤成一团,白天是案板,晚上是床铺,回想起来最怕的是中庭那一坑垃圾,什么都往里扔,夏天一热,整幢楼都熏起来,老人说,下雨天更绝,水一翻,臭气顺着楼梯往上冒。

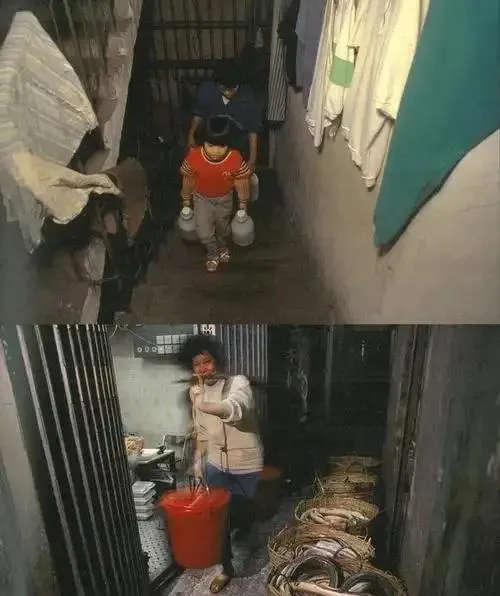

图里的红筐子里全是鱼,走廊窄得转不过身,内脏就地抠出来,抹一把汗继续干,地面永远是湿的,灯光是黄的,人影是忙的,空气里只有腥味和油味。

图里的红筐子里全是鱼,走廊窄得转不过身,内脏就地抠出来,抹一把汗继续干,地面永远是湿的,灯光是黄的,人影是忙的,空气里只有腥味和油味。

这个台面是揉面的案子,老伯蹲坐其上歇口气,身后麻袋摞成墙,晚上就这么一躺,第二天拍两下灰又开工,外面人看脏乱,里头的人说,先填饱肚子再谈讲究。

这个黑乎乎的转盘电话是全家联络的命根,奶奶个头不高,得踮脚拨号,说起亲戚的名字一串一串的,话未说两句,楼道里已经有人来敲门借电话了。

这叫巷道,电线、水管、晾绳从头顶扯过去,一下雨就滴滴答答,邮差挎着包摸黑走,脚下是淤水,墙边是铁门,灯泡忽明忽暗,路熟的人闭着眼也能回家,外人转两圈就慌了神。

这两张黑白照说明白了,警察到门口也只是对峙,里头的事儿三不管,谁也不愿意往里迈那一步,妈妈说,以前的传闻是,进去得带两个人,一个指路,一个照明。

这两张黑白照说明白了,警察到门口也只是对峙,里头的事儿三不管,谁也不愿意往里迈那一步,妈妈说,以前的传闻是,进去得带两个人,一个指路,一个照明。

远远望去,寨城夜里像一只巨兽,窗格子里全是小灯泡,密密麻麻,好看是好看,近一看就是另一回事了,屋里老伯捧着小电视看新闻,外墙斑驳像长了苔,里紧外松四个字最贴切。

这个铁门牌上写着九龙寨城,锈迹把蓝漆都吃花了,往里走招牌低到要低头,牙科、面厂、修表铺,门一拉就是生意,一个城自己照着自己活,像极了旧时代的摊子。

这个叫扛货,布袋比人还大,巷道里开不了车,全靠肩膀走完最后一百米,师傅说,别看路短,最吃劲的就是这段上台阶。

这几张全在顶层,躺椅一放,天当屋顶,脚边是缠成结的铁线和破水桶,孩子们把落下来的天线杆当玩具,追来追去,姨说那会儿不懂怕,现在一看,哪哪都是危险边缘。

从天上看去,寨城像一块被反复钉补的补丁,缝缝补补里装下了上万口人,以前这里是人挤人、光线挤不进,现在原址成了公园,树有了,风也通了,走在草地上,脑子里还会冒出这些老照片,想想看,肮脏、危险、拥挤都是真的,可努力过活的人也是真的。

最后想说一句,照片会褪色,记忆不能糊,九龙寨城已经被时间收走了,可那些晾在风里的衣服、井里上来的水、天台上的孩子笑声,还在旧影里活着,我们看一眼,记一眼,就够了。