香港九龙寨城老照片:曾是香港最邪恶肮脏之地,图9场景令人作呕。

你听过九龙寨城吗,明明夹在最繁华的香港中间,却像一块发霉的角落,密得见不着天光,乱到谁都不想多待一秒,可偏偏几代人把日子硬是在这砖墙电线和铁笼子里熬下来了。

这个画面叫“贴地起降”的日常,老启德机场离它就那几步路,巨大的机身轰隆隆压着屋顶飞过,天线被气浪吹得东倒西歪,晾衣绳子哗啦直响,奶奶骂一声吵死人,转头还是把被子往阳里挪一挪。

远看像一块被啃烂的蛋糕,实际上是挤成蜂巢的住宅,窗外各色铁笼往外探,绿色生锈的,灰的黄的都在,楼下空地全是碎砖和尘土,孩童在里面追着打闹,脚下一滑就能踢出半块砖角。

铁条焊成的方格子往外伸,里头塞花盆水桶煤气罐,表面一层旧漆一层锈,摸上去扎手,妈妈说那会儿防盗也防小孩掉下去,可一到晚上,风从缝里钻,吹得人直打哆嗦。

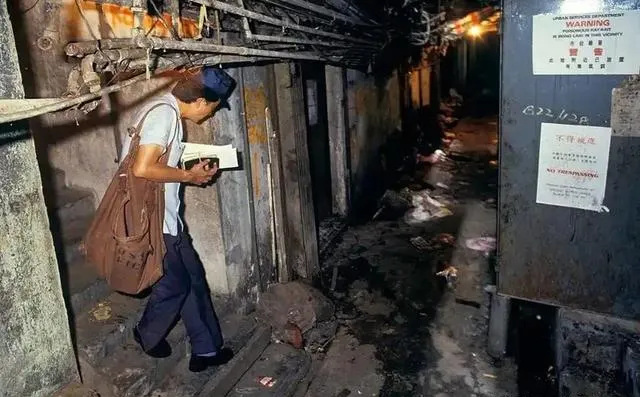

头顶横七竖八的电线和水管,脚边一袋袋烂垃圾,墙上写着“西城七巷”,灯泡只剩一截昏黄的命,邮差探着身子往前挪,生怕一脚踩进黑水沟里。

牙科跌打酒楼凉茶铺,白底黑字红边框,招牌挤招牌,连日光都被挤瘦了,老板站门口吆喝两声,抬头一看,全是各路江湖的影子。

顶楼不大,水泥地面裂纹像鱼骨,躺椅咯吱一响,他眯起眼看一会儿夕阳,叹口气说今天风不大,衣服晾这儿干得快些。

剧组打灯一开,烟尘往上冒,走道里人影闪来闪去,楼梯口挂着破布帘,导演喊一声过,群众演员挤在天桥边笑,说真不像拍戏,更像住在这里的人真实的一天。

门脸低矮,霓虹牌子半亮半暗,铁门卷帘上还有油渍,男孩弓着背握着摇杆,两个女学生在旁边抄作业,灯一抖,影子晃得人心里直发毛。

天线像一片铁树林,绳子把楼顶串成蛛网,小孩在杆子间追跑,鞋子随手丢在一边,风一吹,铁片叮当叮当,味道混着潮气和晾衣水的皂香,照片里看着有点浪漫,真站在那儿多呛人。

两栋楼挤得只剩一线天,抬头看是夹生的蓝光,台阶湿漉漉,墙角堆着一个破木桶,深夜走过,心里老觉得有人从阴影里探头。

铁皮房贴着砖房,砖房上再顶木棚,边角用不同颜色的油漆补,竹竿横着架,晒的被单在空中晃,爷爷说以前讲究合规,现在靠一把锤子一把钉,能住就算成。

左边偏红,右边偏蓝,灯光冷得像冰,巷底的水沟黑得发亮,路过的人影拉得细长,一拐弯就不见了。

灰黑的表盒一溜排开,红黑电线像蛇往下垂,谁家跳闸了谁自己找,表面上一层尘泥,手指抹过能留清清楚楚的一道痕,师傅来了也得先认门再动手。

灰黑的表盒一溜排开,红黑电线像蛇往下垂,谁家跳闸了谁自己找,表面上一层尘泥,手指抹过能留清清楚楚的一道痕,师傅来了也得先认门再动手。

墙面起皮,天花板滴水,招牌歪着挂,写着某某食品公司,气味不大好闻,咸腥酸甜都在一起,走快两步才算躲过去。

墙面起皮,天花板滴水,招牌歪着挂,写着某某食品公司,气味不大好闻,咸腥酸甜都在一起,走快两步才算躲过去。

消防车硬是挤不过去,只能在边上接水带,水从棚顶淌下来,木板一浇就塌一角,住户端着盆往外跑,嘴里念叨千万别烧到煤气罐。

铁杆子斜着插,焊点锈得发红,衣裳在缝隙里飘,猫从栏杆上窜过去,尾巴把衣角一拨,孩子在后面笑得直拍手。

夯机一下下砸,灰尘像雾一样卷起来,墙面往里塌,窗框还挂在半空里晃,老住户站远处看了一会儿,低声说,算是结束了吧。

从空中看去,四面高楼围起一块密不透风的黑色方块,像把城市的光全吞了,旁边是规整的小区和路网,对比一下,像两张完全不同年代的脸。

从空中看去,四面高楼围起一块密不透风的黑色方块,像把城市的光全吞了,旁边是规整的小区和路网,对比一下,像两张完全不同年代的脸。

大锅里油噼里啪啦,竹篮一抬一落,鱼蛋在汤里打滚,墙面油迹厚得像糊了一层漆,伙计赤着胳膊往里捞,抬头冲你摆摆手,说要吃趁热。

大锅里油噼里啪啦,竹篮一抬一落,鱼蛋在汤里打滚,墙面油迹厚得像糊了一层漆,伙计赤着胳膊往里捞,抬头冲你摆摆手,说要吃趁热。

看牌子知道有跌打药油有凉茶铺,铁笼里摆盆栽,挂腊肉,收音机呲啦作响,走过一层又一层,像把一户户的烟火缩进铁框里。

“九龙”两个字在黑里一亮,墙面上旧广告贴得密密麻麻,楼梯扶手油光发亮,几个食客对着塑料碗嘬面,风一吹,红光像在水里晃。

栏杆矮,墙上涂着旧店名,下面摆几台街机,旁边挂着腊味招牌,楼上有人探身看,像看台下的戏,你看我,我看你,大家都在这空间里喘气。

栏杆矮,墙上涂着旧店名,下面摆几台街机,旁边挂着腊味招牌,楼上有人探身看,像看台下的戏,你看我,我看你,大家都在这空间里喘气。

脚底是烫脚的水泥,杆子凉飕飕,远处是山和楼,小家伙抱着杆子乐得咯咯响,妈妈在门口喊一声别乱跑,飞机的声音刚过去,回声还在楼缝里打转。

脚底是烫脚的水泥,杆子凉飕飕,远处是山和楼,小家伙抱着杆子乐得咯咯响,妈妈在门口喊一声别乱跑,飞机的声音刚过去,回声还在楼缝里打转。

四面都是窗,下面是堆不完的碎纸塑料和烂木板,偶尔有人从楼梯口把一袋再丢下去,砰的一声碎开,味儿立刻冲上来,住在底层的,只能多开一会儿窗。

四面都是窗,下面是堆不完的碎纸塑料和烂木板,偶尔有人从楼梯口把一袋再丢下去,砰的一声碎开,味儿立刻冲上来,住在底层的,只能多开一会儿窗。

铁钩子悬着肉条,红桶里泡着酱汁,灶边的锅冒着白汽,老板抬眼瞄一眼你,抹把汗继续忙活,墙上的字早被油烟糊花了。

最后说两句,以前是熬着过日子,现在是回头看一眼,有人怀旧,有人松口气说总算拆了成了公园,可那一铁杆一盏霓虹,一声飞机轰鸣和一碗滚烫的汤,都是这座城里活过的人留下的印子。

最后说两句,以前是熬着过日子,现在是回头看一眼,有人怀旧,有人松口气说总算拆了成了公园,可那一铁杆一盏霓虹,一声飞机轰鸣和一碗滚烫的汤,都是这座城里活过的人留下的印子。