老照片:德军镜头下1900年的北京,清军军官被捕,百姓被抓壮丁。

一百多年前的北京是什么模样呢,战火压在城头的时候,街市还摆着摊,炊烟还在屋脊底下打着旋,这组老照片是侵华德军拍下的,镜头冰凉,细节却烫手,翻给你看一看,当年城里人的日常与非常,一并压在这几张泛黄的纸片上了。

图中这处院落门脸不大,瓦当已旧,檐下挂着锅碗瓢盆的影子,这个摊主穿着粗布坎肩,手里还捏着算盘珠,和一位军官对着话,旁边的小伙计缩在门边,只敢瞄一眼,家里老人说过,那会儿外军走到哪儿,买卖都得让开道,碰上收税盘点的,更得把账本摊开放桌上,谁也不敢多言一句。

这个长轴大轮叫辘辘车,车辕上扎着一面洋旗,车把式半蹲在板车边上,手里攥着缰绳,车轱辘糙得很,辘辘直响,小时候听爷爷学那声儿,咔啦咔啦的脆,照片里看着热闹,其实心里都虚,旗子是用来保命的,遇到兵丁盘查,好歹能少挨两句喝骂。

这个中年人叫恩海,肩上披着灰毡,脚上带着镣,两侧站着荷枪的德兵,神情木着,眼眶却是熬出来的黑,史书记下他干过的事,可照片记下的是人的疲惫,爷爷说,人在乱世里最怕的不是刀枪,是没得选,现在看着冷不丁一个激灵,命运这东西真不讲理。

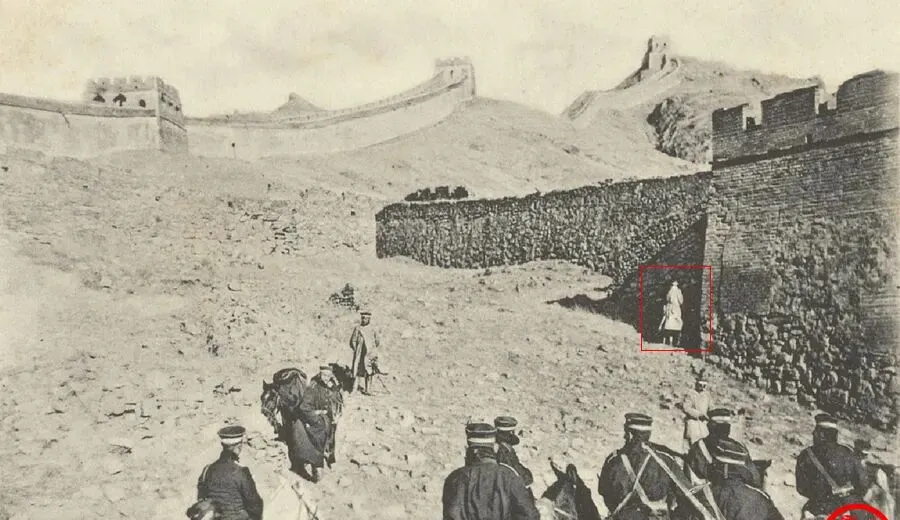

这段墙头在南口一带,山石乱,风硬,队伍抖着肩往前窜,墙根投下一片斜影,角落里有人就着墙尿了一泡,粗粝得很,没什么可修饰的,镜头把这些都照了个明白,以前长城是边防线,现在成了过道,谁也没空抒情。

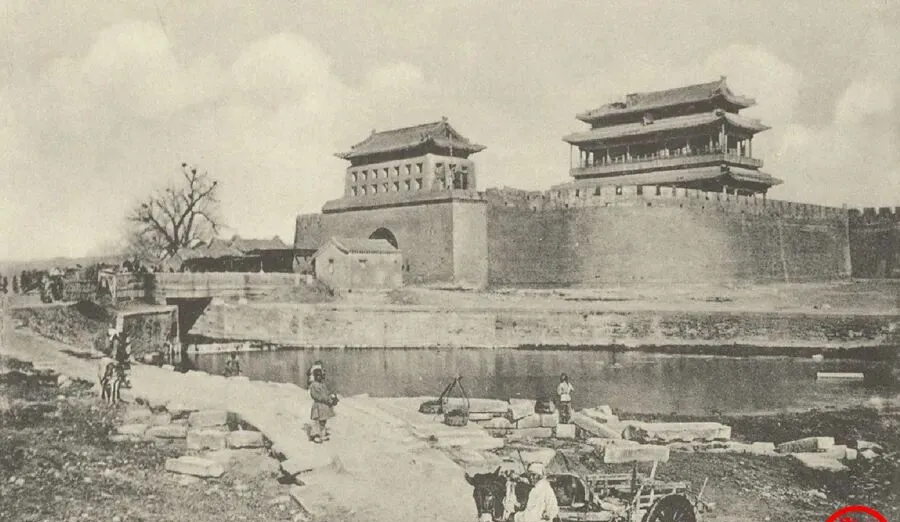

这两层楼子,一个城楼一个箭楼,砖缝里能看见崩裂的白痕,护城河边有人牵着毛驴,石板搭了条小路,推碾的、挑担的,照旧来回,妈妈说,门是城的脸面,脸上破了相,心气就跟着塌了,现在高楼林立,路修直了,可这段坍痕你一瞧,心里还是一酸。

这个场景叫苦力歇手,地上蹲着一圈人,碗是粗泥的,勺是木的,边上立着兵,枪口斜着落在地上,饭粒粘在胡茬上也顾不上抹,奶奶曾说,饿急了的人不挑菜,热乎两口就是命,以前当苦力靠膀子,现在打工看简历,活法换了,饥饿的滋味却一样。

这个敞篷车厢是货车改的,人被塞满,胳膊搭在板帮上,帽檐挤得一条线,车下是兵,肩上扛着步枪,喊两嗓子就把人往里撵,火车是新鲜玩意儿,却先拉走了老百姓,爸爸感叹过一句,以前人推车,现在车推人,能去哪儿不由己。

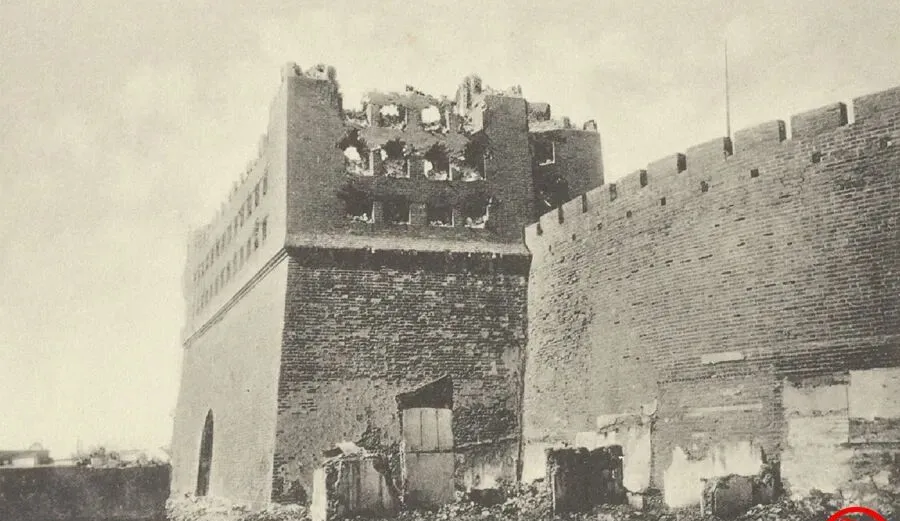

这个断口像被野兽咬过,砖洞一排排,里头黑得看不见底,风一灌就呼呼直响,碎砖头堆在脚下,踩上去咯吱脆,照片无需多话,城破不是传说,是真有一天清晨你抬头就看见天,那时候的人大概也是这样仰着脖子发呆的吧。

这架子是竹杆搭的,一头挂鸡一头坠腊肉,摊主手起刀落,案板上油光锃亮,围观的多,卖的也快,后面写着洋字的招牌落了闸,义和团闹得凶的时候,门脸一夜之间黑了半条街,姨父念叨过,老百姓图口饭吃,管不了天上的事,能活日子最要紧。

这个两头挑的家伙叫剃头挑子,一头火一头水,炉膛吐着蓝火苗,木桶里插着剪刀推子,师傅半眯着眼,凳子就摆在影子里,招呼一声坐,围布一裹,手上“喀嚓喀嚓”两下就开了缝,小时候我怕推子咬头皮,奶奶在旁边逗我,男子汉不怕疼,给你剃个精神头,后来理发馆挂起了转灯,热毛巾一敷,味道是香的,手艺却再没那股江湖气了。

这些镜头里,有被押的军官,有被抓的壮丁,也有守着锅碗讨生活的小民,城墙在,河道在,人的日子也还得在,以前刀口舔血的真相,被黑白底片冷冷收住了,现在我们翻看时,不必煽情,只要记得,记得那一年北京城里的惊惶与忍耐,记得再亮的阳光也照不过壁角的阴影,记得活下去这件事,从来都不容易。