清末老照片:小妾坐一溜,宫女站一排,穷苦人家挤院子里吃一道菜。

你要说老照片能不能说话,我觉得能,它不吵不闹,却把一个年代的气味都压在纸上了,翻着这些影像,一碗粥里分出了贵与贱,今天就挑几张,像跟朋友唠嗑一样,说说那会儿的过日子和过活的人吧。

图中这位披着缎面绿褂的老太太叫太太娘子也有人喊老夫人,旁边提铜壶的是贴身使女,老夫人手里攥着烟袋杆,袖口翻着粉色绸边,坐在石墩上眯着眼,像是在打量谁,奶奶说她们讲究的是“坐稳”,一身衣裳就是靠山,衣角一放,谁都不敢插嘴。

这个笑得挺开的是大户人家的管家太太,宽坎肩里塞着棉花,手里还夹着细长的烟竿,屋里摆着雕花茶桌和挂钟,男人在门内探头抻着水烟,妈说这种笑不是开心,是告诉你我家不差钱。

这三位是院里干活的洗衣婆子,左边撑杆晾,右边木槌捶,中间一只木盆里全是冷水和皂角沫,动作麻利,脸上却没什么表情,小时候我在乡下看过舅妈捶衣,木槌一下下落在湿布上,像敲鼓,冬天的水可真扎手。

桌上两瓶洋酒三只高脚杯,图中三个小姐穿旗装坐得端正,中间那位嘴里叼着细烟,玻璃杯里半指红,妈妈说那会儿城里头见新鲜快,洋货是面儿,喝没喝懂不重要。

这辆两轮的叫黄包车,前面汉子勒着踏杆,后面坐的是客人,车夫肩头布带勒出深印,停在路边喘两口,客人手里摇着扇子不慌不忙,外公讲他年轻时拉过短活,最怕上坡,一路牙缝里就剩风。

这一位是江湖艺人,嘴里正往下咽钢片,旁边搭档捉着锣一通吆喝,围观的孩子伸着脖子看,爷爷说他们吃的不是饭,是胆子,挣的也是看客的一时兴起。

这几个穿长衫的小子是铺子里的徒童,剃得半寸头,站得直直的,师傅一声喊就去端茶送水,学的多是规矩,先学点头哈腰,再学手艺,这会儿的孩子上学背书包,那会儿的孩子上学背板凳。

这个房里的三位是小妾,团扇遮着半面,衣料鲜亮,姿势却差不多,往前稍微探着身,像等主子叫名,外婆说有的妾被买来时连姓氏都不问,屋里一排坐着,笑要一样,话要少说。

这一长排是老爷与房里人,衣裳从里到外都带金边,站在最末的丫头眼神躲闪,谁跟谁亲近,一眼就能看出,人坐哪儿就知道心里哪儿,现在拍婚纱照讲究亲密,那时合影先得讲究位分。

这个坐在墙根的妇人,怀里抱着篮子,脚边一只家鸡,她笑得有点傻气,鸡倒是警觉得很,奶奶说鸡蛋卖了换盐巴,自己舍不得吃,家里人挤在院里,一锅里一道菜转着吃,口水都要分给谁似的。

这个坐在墙根的妇人,怀里抱着篮子,脚边一只家鸡,她笑得有点傻气,鸡倒是警觉得很,奶奶说鸡蛋卖了换盐巴,自己舍不得吃,家里人挤在院里,一锅里一道菜转着吃,口水都要分给谁似的。

这一对端着破碗站在门洞口,是沿街讨饭的兄弟,衣服像纸一样薄,肩头夹着风,门里有人影晃也不敢进,只会说一句有口吃的吗,现在人说“体面”,那时人先问“活没活路”。

这一对端着破碗站在门洞口,是沿街讨饭的兄弟,衣服像纸一样薄,肩头夹着风,门里有人影晃也不敢进,只会说一句有口吃的吗,现在人说“体面”,那时人先问“活没活路”。

这间屋叫草垛房,屋顶用高粱秆和芦苇盖,墙面糊着泥,风一大就漏,屋前坐着的老两口抱着膝盖,眼神往下垂,外公摇头说,雨夜里屋里比屋外还冷。

这个黑洞洞的是临时挖的土洞,老人探出半张脸,手上全是沟壑,旁边几根柴棒子压着洞口当门栓,听着风一过,沙就往里掉,谁敢咳嗽,怕把“屋顶”咳塌了。

这个黑洞洞的是临时挖的土洞,老人探出半张脸,手上全是沟壑,旁边几根柴棒子压着洞口当门栓,听着风一过,沙就往里掉,谁敢咳嗽,怕把“屋顶”咳塌了。

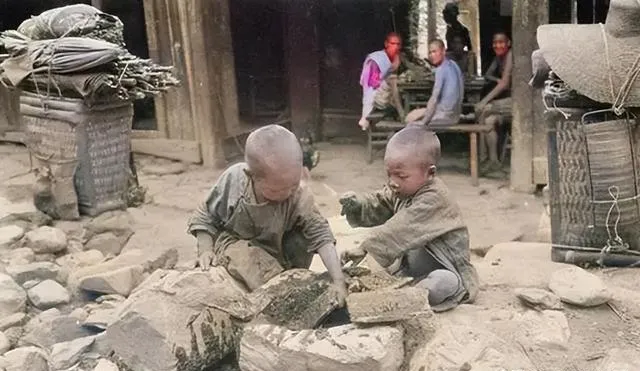

地上是破石块和泥巴,两个小孩玩得认真,一个扒一个敲,后头木架子上压着衣裳,堂屋里坐着的大人不抬头,穷家孩子的玩具不是买的,是捡的,可也玩出了整整一个童年。

这摊叫咸鱼铺,竹竿横着挂满了鱼,篮子里堆得像小山,掌柜笑着坐凳上,脚后跟轻点地,妈说老城里巷口就有一间,夏天路过,腥味直冲脑门,却总有人挑最干的回家熬粥。

这摊叫咸鱼铺,竹竿横着挂满了鱼,篮子里堆得像小山,掌柜笑着坐凳上,脚后跟轻点地,妈说老城里巷口就有一间,夏天路过,腥味直冲脑门,却总有人挑最干的回家熬粥。

这对小两口穿着旗装,手里举扇子,脸上有点紧张,镜头一亮,时代就落在他们身上了,爸说那时照相是件要事,先洗脸再梳头,连笑都得练。

这对小两口穿着旗装,手里举扇子,脸上有点紧张,镜头一亮,时代就落在他们身上了,爸说那时照相是件要事,先洗脸再梳头,连笑都得练。

左边推的是滚油炸点心的小摊,右边是坐在车上的客人,扇子一摇,命就分开两道路,摊主的胳膊挨着炉火烤,车上的只管问路上堵不堵,这就是城里一天的活色生香。

这位把草搭个斜棚,手里拎着篮子,脚边是一条土路,远处有水光,像是刚从水里摸上来的泥,栖身之处能挡风就行,能睡就成,现在人管这叫露营,过去人只是求个能躺。

这几张是兵的照片,新军跪姿上肩,枪口一线穿过去,旁边团练衣襟上一个大圆补子,表情紧着,地上草还带露水,师傅拍腿喊口令,爷爷说以前扛的是刀枪,现在图里是一排步枪,时代拧了一下,力气就变了方向。

这一桌子白花花的包子,几个公子围着乐呵,桌布净白,盘子摆得齐,想想外头的乞人和院里的仆妇,再看这屋里的热气,心里就打了个趔趄,日子就是这么分叉。

这一桌子白花花的包子,几个公子围着乐呵,桌布净白,盘子摆得齐,想想外头的乞人和院里的仆妇,再看这屋里的热气,心里就打了个趔趄,日子就是这么分叉。

这担子叫行头,一边脸盆一边火炉,中间横杆挑在肩上,理发匠把青布一搭,剃刀一响,喀嚓两下就见亮,外婆说那时剃头要趁早,太阳一高,水就凉了,手也抖了。

这担子叫行头,一边脸盆一边火炉,中间横杆挑在肩上,理发匠把青布一搭,剃刀一响,喀嚓两下就见亮,外婆说那时剃头要趁早,太阳一高,水就凉了,手也抖了。

这排里有几位面孔是洋人,头上戴着大翅子,身上是旗装,坐得倒是规矩,可怎么看都有点别扭,像是戏台上换错了戏服,那会儿租界里流行这个,算是“入乡随俗”的样子吧。

写到这儿,心里不由得叹口气,以前的人讲“命里各有定数”,现在的人讲“选择”,一个朝代要垮的时候,穷人先吃风,富人先吃酒,照片不偏不倚把这一切都拍实了,我们看看就好,别忘了,过好眼前的一碗热饭,记住身后的那阵冷风。