晚晴老照片:名妓果然是名妓国色天香,地主婆看眼神就不是个善人。

你是不是也跟我一样,翻到这些老照片时会愣住一会儿,颜色一上去,人物就从纸面里走出来了,笑也真了,愁也真了,那些被书上轻轻带过的日常,忽然有了温度和声音,这回就按老规矩,挑几张像讲旧物件那样,一个个说给你听。

图中这对姑娘叫花魁姐妹也不为过,发髻上滚圆的绒花,衣襟边一道黑滚边,团扇一张一合,像在台下等点戏名的架势,桌上老钟、册页、瓷瓶挤成一角,都是牌面,奶奶看过直摇头,说那会子好看是真好看,脚下却都裹着,走两步就得歇一口气。

这屋里铺得热闹,墙上挂幔,几位女眷盘腿围坐,手里拨拉着小金器,簪子手镯码一地,像今日闺蜜聚会试首饰,妈妈笑我多心,说那时候娘家去婆家串门,摆出来的不止是首饰,更是体面。

这个姿势叫抽口定神,绿缎袄子亮得晃眼,嘴角叼着细杆,手里还抓着抹布,做活和享受能搁一块儿,邻边青布衣的妇人手提茶罐,目光横扫,像是在说你少抽一口吧。

这位就是传说里那种看眼神就不善的地主婆,黑褙子宽宽厚厚,手按椅背,脚下踩得稳,镜头才到她跟前,她好像已经把人从上到下打量过一遍,爷爷说遇上这种,一句错话都别多说。

这一巷子衣衫褴褛的人,有拄拐的有抱婴的,正中那位顶风一站,眼里都是求生的倔强,那时候没有手机没有热搜,冷与饿只会悄悄把人逼到墙根坐下。

这个木匣钟就是那会儿的面子,合影非得搁中间,铜壶、茶碗左右护驾,主人坐得端,笑都学着照片馆的规矩笑,照片一递到手心里,能铺满半辈子的念想。

这位拄着杖,身后拴着马,家底不薄,可脚趾被缠得死死的,站一会儿就酸,风吹草低的地方不属于她,走远门更是想想而已。

这个阵仗叫排座次,正室端在椅上,侧房站在一旁,衣上滚边花样各有分寸,孩子缩在背后不敢乱动,奶奶说当年规矩压得人喘不过气,却也把一天的秩序摁牢了。

这排人里头细瞧去,头面、袖口、袄裙都不一样,有人手里紧攥帕子,有人目光空空,笑不笑都得看男主人脸色,那会儿说一夫一妻多妾,热闹是热闹,热闹里也有凉意。

中堂前的大瓶子是镇宅的,几位女眷围着坐,面上淡淡的,像刚说完一桩家常,角落里小丫鬟把帘角捏在手里,生怕一松就坏了规矩。

这个叫福寿照,老人的袖口洗得发白,旁边的年轻媳妇穿着新,站姿笔直,桌上一盆花挪不开眼,像把好日子盯住不让跑。

几位公子样的人从市面上晃过去,脚下是厚底布鞋,袖口宽宽地荡,路边摊撑着毡棚,卖吃食的喊两嗓子,风把幌子吹得噗噗直响。

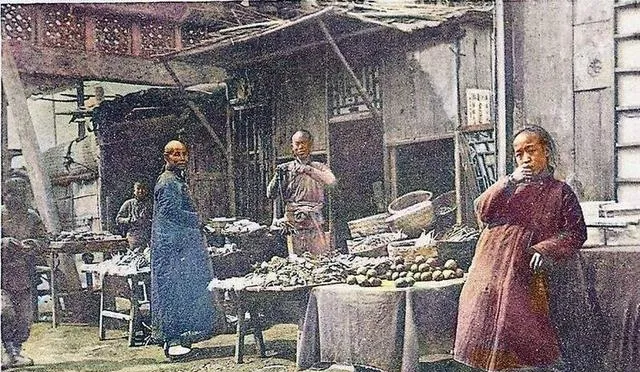

这摊儿上瓜果、干货混摆,摊主指头一勾,意思都明白了,顾客探身去捏一把,嘴里嘀咕一句划不划算,旧日的烟火气就是这么吵吵嚷嚷活着。

这摊儿上瓜果、干货混摆,摊主指头一勾,意思都明白了,顾客探身去捏一把,嘴里嘀咕一句划不划算,旧日的烟火气就是这么吵吵嚷嚷活着。

这位身上全是泥团子,笑出来却扎眼,脚边一只鸡干瞪眼,木桶靠在墙根,像个还没装满的希望,那时候走投无路的人多,一日三餐都靠天看脸。

这位身上全是泥团子,笑出来却扎眼,脚边一只鸡干瞪眼,木桶靠在墙根,像个还没装满的希望,那时候走投无路的人多,一日三餐都靠天看脸。

这个身影躺在风里,枯草打脸也不躲,鞋子不见了,脚底板磨得发亮,路人走过去,最多递一口冷粥,转身又把自己的难处搂紧了。

两人披着破皮袄,脸被风刮得红里发黑,手里的木棍像拴住命的绳,孩子跟在后头,脚步细碎,没人敢喊苦,苦一喊风就大了。

这身行头讲究,粉金滚黑边,肩上别花,桌上那只小钟又出现了,团扇半掩,眼神往镜头里直看,像在说我知道你会看我很久。

这一张最扎心,父亲蹲地端着铁盘,孩子被安在篓里,脑袋一歪就睡着了,盘里落几枚铜子儿,风一吹撞得叮当响,响完也就没了下文。

这张题着名儿的小照,细眉平刘海,手托着头,有点不耐烦的俏,一眼看去是国色,再细看,眼皮底下有一丝困,困在命里不由己。

这个不用多说,小鞋像两只会叹气的燕子,脚指头被迫往下折,鞋面绣得再好看,脱下来也是一身伤,妈妈摇头,说漂亮要是靠疼出来的,那就不值了。

这位小闺秀坐得端正,团扇一把,怀表一只,桌角茶盏泛白光,背景画山画水,像给未来开了个口子,告诉你她也想看看外头的世界。

这位半躺在毯子上,扇子斜搭,腿上裹得紧,眉梢一挑,像在和镜头打赌,赌你会记住她的名字,哪怕转身就忘了她的声音。

这根扁担擦得发亮,木桶在一头晃,另一头搭着铁锅,田地空旷,风顺着坡吹过来,女人眯着眼算距离,水要挑回家,饭要煮在锅里,天黑才算把这一天过完。

新郎新娘靠在一块儿,笑法一致,手里各一把扇,布景幕布皱成几道褶子,像专门留给日子的小褶,等以后拉开再抚平。

几位姑娘坐成一排,短刘海、直领口,扇子握在掌心里,衣摆被风一翻,露出绑腿和布袜,以前讲究裹,后来讲究拽得利落,时代换了口味。

这桌饭不讲排场,碗是粗瓷的,菜是家常的,抱婴的人在后头晃,孩子拿筷子敲桌沿,啪啪两下,家里人装着生气,其实都笑在眼底。

这桌饭不讲排场,碗是粗瓷的,菜是家常的,抱婴的人在后头晃,孩子拿筷子敲桌沿,啪啪两下,家里人装着生气,其实都笑在眼底。

这身红缂丝穿上就不愿站起来,靠椅把,脚尖勾着地,额饰一排排垂下来,轻轻晃,像院里风过竹影,静得很奢侈。

这些老照片像一面面镜子,把以前的体面、苦楚、规矩、欲念都照出来了,以前看戏里的人远得很,现在颜色一上,眉目就贴到鼻尖前,既惊艳也发憷,想说的不过一句,留住这些影像吧,别让它们像墙头风一样散了。