晚清民国老照片:庆亲王内阁、农务学堂、婉容文绣、爪哇华人官员。

一张老照片就是一阵风呀,吹得人心里发紧又发暖,从街头抬年猪的粗活到皇城院落里的闲步,从学堂试验田的泥土味到海外华人的坐照庄重,都是那个时代的日常切片,也是我们如今回望的窗口,我就按照片一张张说开去,详略不一,像在炕头跟你闲聊,哪句碰上你心里那根弦,算它有福气吧。

图中这活计叫抬年猪,长木棍横担在两人肩上,猪脚用麻绳扎成一捆,吊在棍中间沉甸甸晃着,前头那位嘴抿得紧,后头那位咧了个笑,旁人让出个道,灰土一路扬起来,小时候我见大人抬担子,最怕听到木棍在肩窝里咯吱一声,那是肉疼的声音呀。

这多半是给大户人家送去备年节,到了院门口一歇气,掌柜掀帘出来看品相,称重给钱不多不少,奶奶说那会儿肉可是稀罕物,平日锅里清汤寡水,逢年过节熬一碗带星油花的面,孩子都能多吃两碗,现在冰柜里常年有肉,倒少了等节盼味道。

这个门脸叫自行车行,招牌上中英并列,画着车铃和灯,玻璃橱窗里摆零件,门口五位店伙计站得直,旁边靠着一辆黑漆亮堂的脚踏车,爸爸看了照片笑说那年月骑车算有面儿,车铃一摇从胡同口出来,邻居都多看两眼。

那时车贵得要命,买一辆能顶普通人几个月的活计钱,骑的人多是商号东家或教员,修车倒便宜些,补胎用火补胶片,店里味道冲人,是橡胶烤热后的焦甜味,现在共享单车满街跑,便宜是便宜了,可那份体面没了,骑车只是到点到点的工具。

这组人合影就是那届被笑称皇族内阁的阵容,皮领大氅厚重,排成两行站在廊下,脸上一律正经,珠串垂在胸前,名头响亮位置也高,可说到底还是权力捏在自家手心,外人连边都摸不上,爷爷说消息传到坊间,立宪派那股子劲就凉了半截,转身去找新路子去了。

这个场景叫试验田,学生们拽着犁把,牛从田埂上慢慢压过去,铁犁出土的刮声脆亮,旁边有人记笔记,有人掂量种籽,泥翻开的那层潮湿味窜到鼻子里,我第一次下地就是跟着老师去学校的劳动课,鞋里灌进泥水,脚趾缝被泡得发白,回家还得用温水泡开擦干。

学堂当年行公费制,吃住都管,只求肯下功夫学点新法,现在农业讲机械化和卫星地图,种地人抬头看的是无人机的影子,那时候却是低头看垄,脚底量地,学问也能从泥里往外长。

这身打扮叫亲勇队,胸前大字醒目,左右两边扛火枪,腰里还挂着刀,坐在中间的领头人神情稳,衣摆压住了膝盖,照片虽静,眼里却是活的劲,妈妈说这种地方自发的队伍,讲的就是一个守字,守家守口岸,有时候比官军来得快。

这个院角里的两位就是皇城里常被提起的后妃,披着宽松的旗装,右边那位拿帕掩着口鼻,步子慢慢的,左边垂眼拢衣,像是刚从廊下绕过来歇一歇,那会儿宫里规矩多,走路都有讲究,可到了民国,规矩散了,人心也散了些,照片把这一丝松弛定住了。

这张坐照是海外华人官员的正式样子,清制官服穿得齐整,圆黑帽压得稳,腰间束带,手搭在膝上,眼神不硬不软,像在说我替乡里说话也替当局办事,夹在中间最难,那会儿殖民地的章程繁,能把事办圆就是本事,舅舅去东南亚做生意时常提,人情和规矩,得两头会。

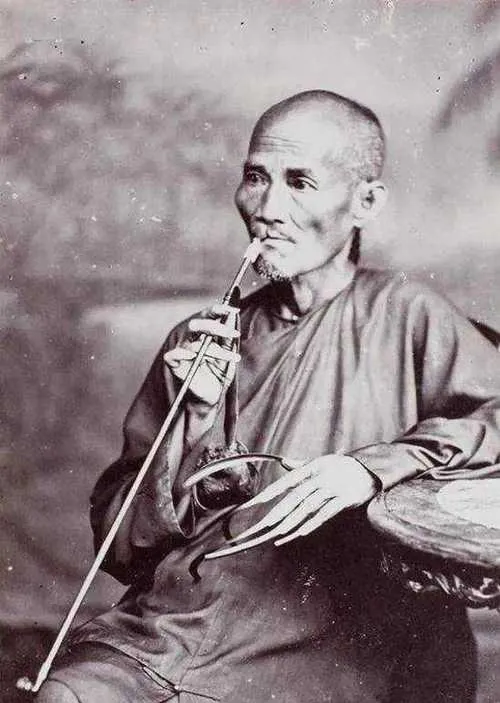

这个老者手上那几根细长指甲最扎眼,弧度匀称,烟杆细长,铜锅闪旧光,脸上沟壑深,衣料虽素却平整,奶奶说留长指甲是告诉你我不下地,不沾粗活,照片估计还着了色,花的力气不小,现在讲卫生安全,谁敢留这么长,端个碗都难,时代一换,手指的故事也换了。

还是那担年猪的路,可一上色,眼里多了灰土里的绿树,衣襟上能看出汗洇的边,表情也活了点,妈妈笑我说你看,人还是那个人,颜色一上,心里就没那么冷了,现在我们刷手机看修复图,一滑而过,最怕的就是只记得颜色不记得苦味。

这张上色后的店门更热闹了,牌匾黄亮,伙计蓝布褂子齐刷刷,黑车漆光能照影,玻璃里碟碗叠得密,小时候我站在类似的铺子门口看架子,觉得齿轮像镶了银,现在孩子一按电门就走,连链子油味都没闻过,少闻一点味儿,也少记一段路。

颜色把披肩上的纹理拖出来了,像鹿皮上结着霜点,手帕是干净的白,院墙那边隐着绿,姨奶奶看着说这下更像晚春的风,不冷不热,过去人讲究姿态,现在讲究舒服,衣服变轻,步子变快,拍照也不用端着了。

上色版的眼白更亮,蓝灰衣料摸着像缎,烟袋锅泛着旧铜的黄,指甲颜色透着蜡质的光,爷爷眯眼看了会儿说这人日子不差,可眉间那道竖纹收不住,担忧是有的,人这一生啊,衣袍遮得住寒气,遮不住心事。

一彩一黑摆在一块儿看更明显,彩色里皮草发亮,黑白里神气更严,院檐和窗棂像两道框,把人都收进去,奶奶说她年轻时最怕看这种严整的合影,总觉得离自己太远,现在再看,只当是一页书签,翻过去继续忙活。

彩色把田垄分得清清楚楚,牛背上毛色黄里带灰,学生腰间束带是亮的,黑白那张反倒显得更静,像把声音都收住了,老师常讲,学问要在地里过一遍手,现在很多事在屏幕上就办完了,快是快了,手心的茧也就少了。

彩色里胸前大字更咣当,蓝白撞在一起很醒目,黑白里则只看出骨相分明的硬劲,这两张对照着看,能明白一个道理,勇气不靠颜色,靠人心里那口气,外头再吵再乱,站得住才是。

黑白那张更像证件,端端正正不带情绪,上色后蓝袍金线一亮,整个人一下华贵起来,外头的世界把他抬高了半寸,可他坐姿没变,背挺着,手仍旧搭在膝上,我喜欢这份不变,照片可以修,人的坐得住才算真本事。

最后说两句,照片里的人大多没名字,街口的尘土有,院里的风有,教场的泥有,彼时他们只管过日子,我们如今只管看照片,以前人抬着担子走长街,现在我们拎着手机走电梯,差的不是力气,是靠近彼此的那段路,偶尔把这些老影子翻出来看看,别忙着煽情,也别着急评判,记住几样器物的手感,记住几句老人家的话,已经够值。